02笠原沼造成以前

- [初版公開日:]

- [更新日:]

- ID:2389

はじめに

従来、笠原沼は江戸時代初期に利根川東遷に伴い関東郡代伊奈氏により関東流という手法で上下に堤を造り、下郷の開発のため造成したといわれてきた(『みやしろ風土記』等)。近年、新出の古文書等の発見や既存の古文書の再検討により大河内金兵衛により造成されたことや年代について、より具体的に解明する要素が出てきたといえる。

ここでは、笠原沼の概要や水争いなどについては省略し、笠原沼の造成の年代について重点的に解明してみたいと思う。

笠原沼造成以前

近世以前の笠原沼は、古利根川の後輩湿地であったと推定される。南側は標高8メートルほどの台地の縁辺部で、北側には埋没台地上に20センチから50センチの自然堤防が堆積する。さらに自然堤防は古利根川に近づくほど堆積が厚くなり、須賀地内の発掘調査によると埋没台地上に2メートル以上自然堤防が堆積しているところもある。笠原沼の跡に建設された笠原小学校建設時のボーリング調査によると沖積層が17メートル堆積していたという。笠原沼で田んぼを耕作していた人の話によると中水道より南側の宿(笠原沼百間西原組新田)の人はではホッツケをノロアゲする際、底は赤土だったというが、北側の須賀(笠原沼須賀村新田)の人は、底はドブッタのようであったという。

これらのことから、笠原沼成立以前、北側の自然堤防に面する地域は後背湿地であり、南側は台地の縁部であったと推定される。おそらく、中水道北側については低湿地帯で萱や葦の自生地や一部水を湛えた沼状の場所であったのであろう。

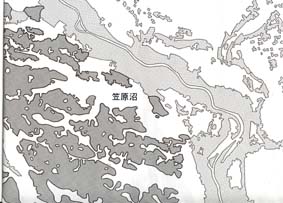

笠原沼周辺の土地条件図

濃い色が台地。薄い色が自然堤防。笠原沼は古利根川の自然堤防背後の後輩湿地にあったことがわかる。

小沼の開発

笠原沼の造成を考える時、重要なのは小沼の開発がいつであったかという問題である。小沼は笠原沼の東側に続く位置にあった湿地帯と推定され、昭和5年まで小字として残っていた。

小沼の開発については、百間村の元和5年(1619)の検地帳が残っていないため、詳細は不明だが、この検地帳の書抜である享保14年(1729)の百間中島村水帳写百姓持高改帳によると「下田」として7反5畝15歩が記載されている。こららのことから、元和5年段階には小沼は耕地として把握されていたようであり、万治2年頃(1659)の「溜め沼絵図」に見られる周囲を囲む堤や元禄6年の「騎西領落堀堰論裁許状絵図」に見られる小沼の落堀はすでに構築されていた可能性があるといえる。

ここで問題となるのは小沼耕地と笠原沼の湿地とを画する横手堤の存在である。横手堤は見沼成立時の「八丁堤」と同様の機能があったと推定されることから、笠原沼成立時に構築されたと推定される。それ以前に関しては不明といわざるをえない。もしかしたら、横手堤の場所にも小沼耕地を囲むような小規模な堤があった可能性はある。

小沼地籍図(ピンク部分が百間中島村)

百間中島村小沼耕地名請人・面積

| 種目 | 面積 | 名請人 |

|---|---|---|

| 下田 | 1反19歩 | 清蔵 |

| 下田 | 2畝12歩 | 清蔵 |

| 下田 | 1反4畝6歩 | 主水 |

| 下田 | 1畝12歩 | 蔵人 |

| 下田 | 4畝5歩 | 蔵人 |

| 下田 | 2反6畝 | 与右衛門 |

| 下田 | 8畝 | 喜七 |

| 下田 | 8畝21歩 | 源左衛門 |

| 合計 | 7反5畝15歩 |

お問い合わせ

宮代町役場教育推進課文化財保護担当(郷土資料館)

電話: 0480-34-8882

ファックス: 0480-32-5601

電話番号のかけ間違いにご注意ください!