旧石器時代、縄文時代

- [初版公開日:]

- [更新日:]

- ID:1712

最古の住人たち

宮代町に初めて人々が移り住んだのは、寒冷な氷河期であったおよそ2万年前のことです。平均気温が今より約5~6度も低く、あたりはマツやモミ、ナラなどの森やヨモギやカヤツリグサなどの草地、また、その周囲の谷には沼や川などの低湿地が広がっていました。森や草原にはナウマンゾウ、オオツノシカなどの大型の動物が、また水辺にはカモなどの水鳥たちが生息していました。

人々は、木や石そして骨や角などを使って道具を作り、動物を捕えたり、植物を採りながら生活していたと考えられています。そのような、宮代最古の住人たちの暮らしぶりを伝える遺跡は、前原遺跡、逆井遺跡など数か所で確認され、人々の用いた石器が多数発見されています。

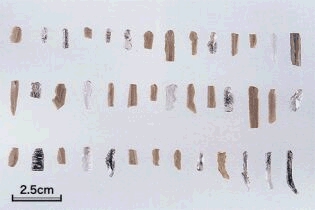

ガラス質黒色安山岩の動き

前原遺跡第1号ブロック調査風景

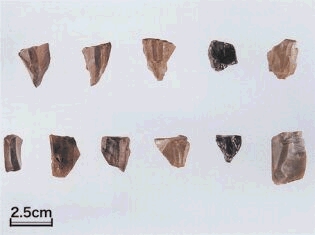

逆井遺跡第1号ブロック細石刃核

逆井遺跡第1号ブロック細石刃

森と海に生きる

今からおよそ1万2千年前、氷河期の終わりとともに縄文時代が始まりました。気温の温暖化によって、森にはコナラやクヌギ、クリ、クルミなどの広葉樹が生い茂り、イノシシやシカ、ウサギなどの中小の動物が生息するようになりました。

一方、低地には海水が進入し、しだいに遠浅の内海へと変わり、6千年前に最も海面が上昇しました。このような自然環境の変化にともない縄文人は、弓矢という飛び道具を使い、シカやイノシシを捕え、土器を発明し今まで食べられなかった食物も口にすることができるようになりました。人々は森を切り開き、竪穴住居を建てて住み、四季折々の「森の幸」を中心として、大いなる海とともに生活していたと考えられています。

石偶(ビーナス)

石の道具

縄文時代の装飾品

耳飾の使用方法

縄文時代早期末葉から前期の耳飾

縄文時代中期の耳栓

有孔球状土製品

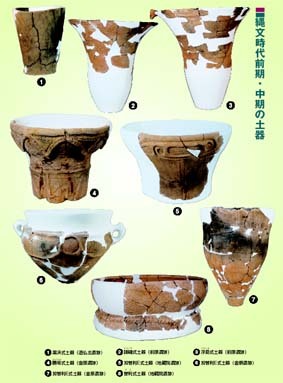

縄文土器

縄文土器は、粘土をこね、縄や貝がら、棒・竹などで装飾を施した素焼の容器です。およそ1万2千年前に初めて作られ、弥生時代までのおよそ1万年の間作り続けられました。土器の使用によって、「焼く」・「蒸す」という調理法に加え、「煮る」という新たな調理法が加わり、食卓のメニューも大幅に広がったことがうかがわれます。土器は、粘土をこね自由に作れることから、長い間いろいろな形や文様の施されたものが作られました。また、時期や地域、生活の変化によってもさまざまな形や文様が生まれています。

約8千年前の土器は、軸に細い縄を巻き付け転がした撚糸文が施されます。約7千年前の土器は、粘土に植物繊維がたくさん含まれるようになりますが、約5千年前になると植物繊維が含まれる土器は姿を消します。約4千5百年前になると比較的厚手で、立体的な華やかな模様の土器が出現します。約3千5百年前になると比較的薄手で硬質の土器が出現し、模様には磨消縄文が多用されます。宮代町で一番多く出土する土器は、ちょうどその頃のものです。

潮騒が聞こえるムラ

汽水域で生息するヤマトシジミ(西光院遺跡)

土器片錘の使用方法(金原遺跡出土土器片錘)

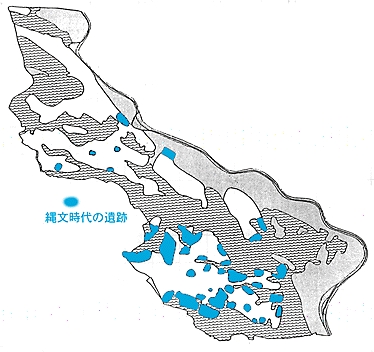

発掘された先土器・縄文時代の遺跡

前原遺跡

前原遺跡微隆起線文土器

前原遺跡 5・6号住居跡

前原遺跡全測図

前原遺跡 撚糸文土器

地蔵院遺跡

遺跡は「西原自然の森」地内を中心として広がっており、昭和61年度から5か所の発掘調査が行われました。発見された遺構・遺物は縄文時代早期から後期、および古墳時代前半のものです。ことに縄文時代早期(約7千年前)は、住居跡4軒を中心に、野外で火を焚いた炉穴などが200基余りと、土器や石器などが多数発掘されました。このほか、縄文時代前期の住居跡5軒、中期の住居跡7軒も発掘され、各時期にわたって広範囲にムラ(集落)が営まれていたことが明らかになりました。

縄文時代前期の住居跡

縄文時代中期の住居跡

縄文時代後期の土坑

縄文時代中期の埋設土器

山崎山遺跡

山崎南遺跡

金原遺跡

金原遺跡の縄文ムラ復元図

金原遺跡航空写真(西側地点)

第23号住居跡(堀之内式期)

第1号方形柱穴列(称名寺式期)

第2号住居跡(称名寺式期)

第6号住居跡(条痕文期)

第3号住居跡(称名寺式期)

第7号住居跡(称名寺式期)

第9号住居跡(条痕文期)

お問い合わせ

宮代町役場教育推進課文化財保護担当(郷土資料館)

電話: 0480-34-8882

ファックス: 0480-32-5601

電話番号のかけ間違いにご注意ください!