第3回稲作講座を開講しました!

- [初版公開日:]

- [更新日:]

- ID:25369

稲作講座を開講しました!

10月25日(土)、新しい村 村の集会所において稲作講座を開催しました。最終回(全3回)の今回は必修編から引き続き参加した受講者に加え、自由参加編に応募した受講者を含めて11名が参加しました。今回の講座では、7年産の米づくりを振り返りながら次年産に向けての対策について学びました。

7年産米づくりの総括

講座の前半では、春日部農林振興センター技術普及担当の中村技師から「令和7年産米づくりの反省と次年産に向けた対策」をテーマに講義がありました。まず、育苗期から収穫期までの気象経過や生育過程を振り返りました。

気象経過について

今年も、昨年に引き続き連日猛暑に見舞われ、過酷な気象条件の中での米づくりとなりました。高温・少雨傾向で推移したことで生育が前倒しとなったほか、梅雨の時期も2,3週間ほど早まり、出穂期の降水量が少なくなりました。

生育過程について

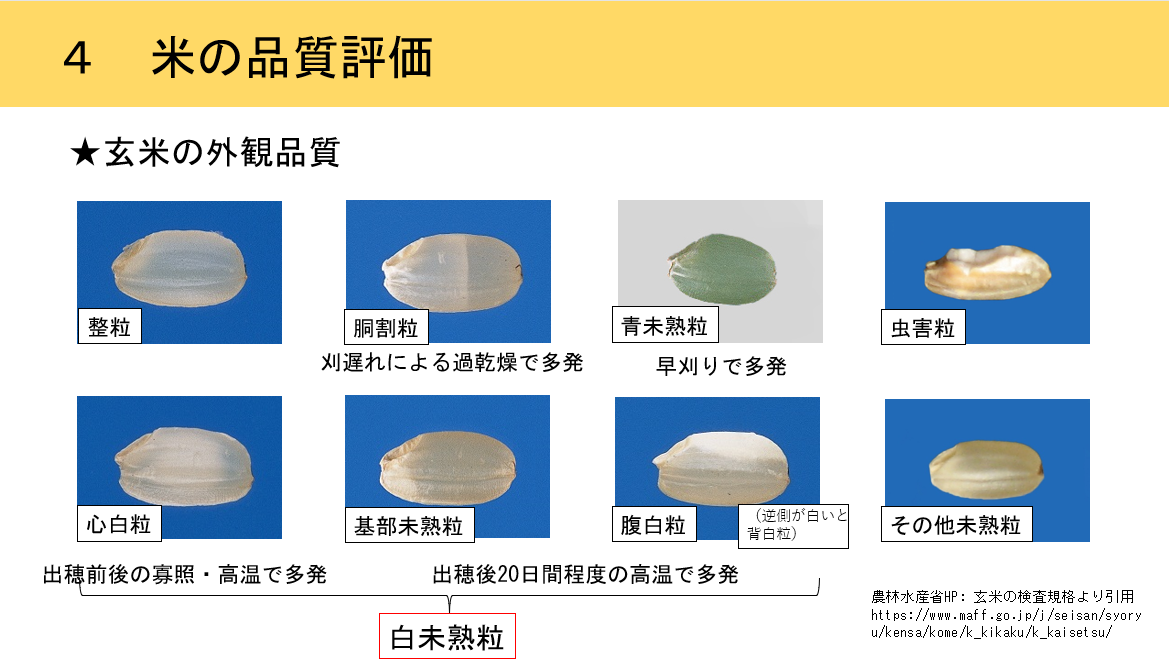

育苗期から高温傾向が続き、田植え後は高温多照傾向で推移したことで稲の分げつが進み、平年と比べ茎数が多くなりました。7月まで続いた高温多照により、幼穂の伸長が進み、出穂期は5日程度早まり、成熟期も7日程度早まりました。さらに、出穂後20日間の日平均気温が30℃を超えるなど、昼間に加えて夜間も高温が続いたことが白未熟粒等の高温障害の発生要因となりました。

米の品質評価について

受講者から事前に提出された7年産サンプル米の食味計測定と穀粒判別機測定による結果に基づき、今年産米の品質評価から次年産で改善すべき点について確認しました。

米の品質評価

本年産の稲作において話題になった病害虫と雑草について

講座の後半では、JA南彩営農部営農支援課の藤原氏から「イネカメムシや水田雑草の防除方法」について講義がありました。

斑点米カメムシ対策について

稲穂を吸汁し不稔籾や斑点米などの収量減少や品質低下の原因となるイネカメムシ対策として、育苗箱処理と航空防除を組み合わせた防除対策が紹介されたほか、薬剤施用の有無でイネカメムシの動きにどのような変化があるのか映像で確認しました。

水田雑草の防除について

次年産に向け、ほ場条件に合った体系処理による雑草の防除方法が紹介され、稲の生育過程ごとに効果のある薬剤の紹介がありました。

また、水田内のイネ科雑草は斑点米カメムシ類を誘引する要因になるため、適切な水管理が極めて重要であることを確認しました。

講座を受講して

講座に参加した受講者からは、次のような意見や感想が寄せられました。

・除草作業、穂肥の時期が分かりやすく実践することができた。

・今年の状況の分析から今後の対策が示されていた。

・高温障害予防のためにケイ酸質肥料の施用や深めの作土深を心掛けたい。

・タイムリーな情報源として今後も活用していきたい。

令和8年産に向けた「稲作講座」は来春の開講を予定しています。

お問い合わせ

宮代町役場産業観光課農業振興担当

電話: 0480-34-1111(代表)内線262、263、266(2階14番窓口)

ファックス: 0480-34-1093

電話番号のかけ間違いにご注意ください!