第2回稲作講座を開催しました!

- [初版公開日:]

- [更新日:]

- ID:24923

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

稲作講座を開催しました!

7月5日(土)に第2回稲作講座を開催しました。講座の前半では参加者全員のほ場(7か所)を巡回し、後半は春日部農林振興センター技術普及担当の日野部長と中村技師から「水稲の生育状況と今後の管理について」の講義が行われました。

ほ場巡回~水稲の生育状況を確認~

受講者のほ場巡回では、1株当たりの茎数や葉色、幼穂長(ようすいちょう)のほか、イネカメムシ等の病害虫の発生状況について観察しました。今年は、6月中旬から平均気温が平年よりも高く推移したことから、全体的に稲の葉色が薄い傾向となっていました。巡回したすべてのほ場で既に幼穂(ようすい)が形成されており、その長さから出穂の時期が7月下旬頃で、穂肥の施用適期が間近であることが確認できました。

また、一部のほ場ではイネカメムシやウンカ類が侵入しており、適切な防除対策について再確認しました。

ほ場巡回の様子

葉色板を用いて葉の色を観察

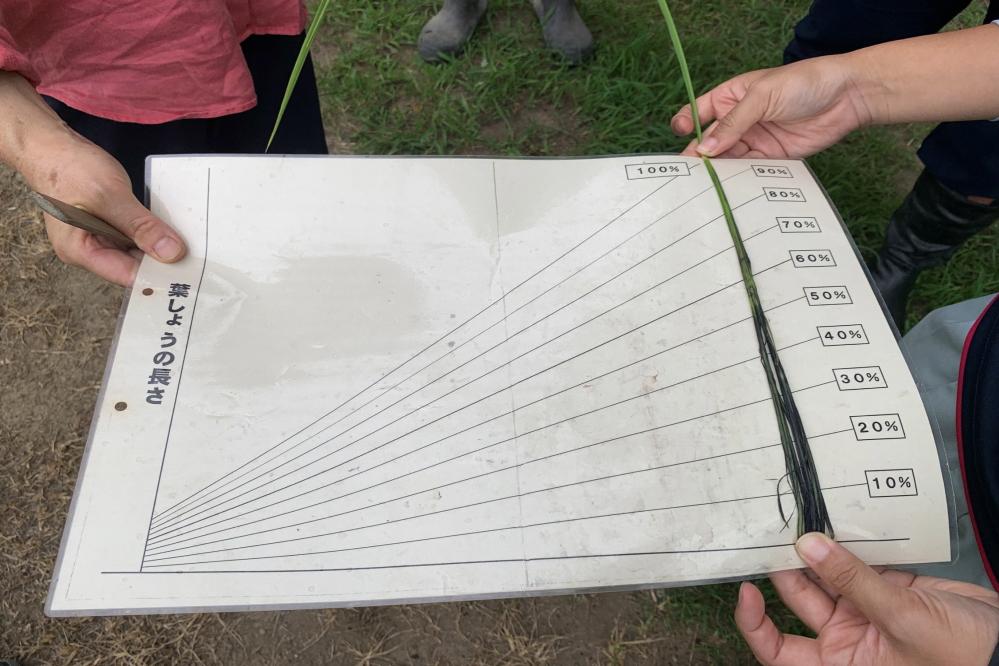

幼穂長を観察

ヨードカリ反応を用いて栄養状態を観察

水田へ飛来したイネカメムシ

講義~水稲の生育状況と今後の管理について~

後半の講義では、「水稲の生育状況と今後の管理」をテーマとして、ほ場巡回の総括や高温障害対策、そしてイネカメムシへの対策について学びました。高温障害対策では穂肥の時期と施用量に加え、今後の水管理として間断かん水等について紹介がありました。

特にイネカメムシによる不稔対策として、出穂始め頃に薬剤を効かせることが最も重要であり、防除に使用する薬剤の剤型により、散布の時期が異なるため防除体系ごとの適期について説明がありました。

また、カメムシ類の誘因・増殖源となる水田内の雑草は早めに除草し、ほ場周辺の除草が逆にカメムシ類をほ場内へ追い込む可能性もあるため、出穂期前後2週間(早生品種で概ね7月中旬から8月中旬頃までの期間)は控えるようにとの説明がありました。

なお、イネカメムシの発生予察情報につきましては、埼玉県ホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。

講義の様子

次回の講座では

次回(第3回)の講座では、今年1年間の米づくりを振り返って、次年産に向けた課題などを検証する内容となっています。10月25日(土)開催予定で、第3回講座のみの受講も可能となっています(第3回は受講料無料)。受講を希望される方は、講座申込書により産業観光課農業振興担当までお申し込みください。

募集案内及び講座申込書

お問い合わせ

宮代町役場産業観光課農業振興担当

電話: 0480-34-1111(代表)内線262、263、266(2階14番窓口)

ファックス: 0480-34-1093

電話番号のかけ間違いにご注意ください!