令和7年産の米作りに向けて稲作講座を開講しました!

- [初版公開日:]

- [更新日:]

- ID:24365

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

稲作講座を開講しました

この講座は、稲作経営を引き継いだ方や栽培方法を再確認したいという方を対象に、全3回のカリキュラムで宮代町とJA南彩との共同事業として毎年実施しているものです。

3月1日、新しい村 村の集会所において、第1回目の講座を開講し、11名の方が受講しました。今回の講座では、JA南彩営農部の藤原氏を講師に迎え、育苗から中干期までの病害虫と雑草防除について学びました。

講座の様子

水稲育苗について

講義では、まずはじめに水稲育苗のポイントについて学びました。育苗期に至る過程で発生しやすい病害の事例や防除に役立つ薬剤についての説明の他、水稲苗を病気から守るための消毒・温度管理の手順や注意点についてのレクチャーがありました。

田植え前から田植え後の水管理について

次に除草剤の安定した効果が得られる水管理のポイントについて学びました。水田内に雑草が生えてしまうと、本来稲が必要としている肥料成分や生育範囲を雑草に阻害され、お米の収量や品質の低下を引き起こす要因となります。

主に以下の4点について細やかな説明がありました。

・畦畔をしっかり大きく作り、水が漏れるのを防止する

・丁寧な代かきで田を均平にする

※過度な代かきは土中の酸素が少なくなり、稲の根が張りにくくなるため注意する

・農薬処理後は深水管理(5~8センチ)で入水や落水の回数を減らし、除草剤の膜を均一に保つ

・水が少なくなってしまった場合は静かに入水を行う

イネカメムシについて

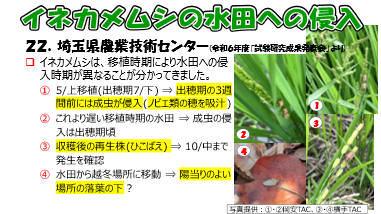

近年、全国的にイネカメムシによる不稔や斑点米被害が増加しており、埼玉県内においては特に東部地域および北東部地域での誘殺数が増加しています。宮代町内においても、イネカメムシが多く発生しました。

このような状況を改善すべく、講義では農薬による体系防除や水田周辺の雑草や落ち葉の管理、再生株(ひこばえ)を残さないように収穫後の早期耕うんを徹底することで翌春のイネカメムシの発生抑制につなげるなど、被害を防止するための対策が紹介された他、JA南彩で実施されるドローン・無人ヘリコプターによる広域防除および個別ほ場防除に関する情報提供がありました。

イネカメムシの生態について(講座資料より)

質疑応答の時間では活発に意見交換が行われました

次回の講座(第2回:7月5日開講予定)では受講者の田んぼを巡回し、稲の生育状況や栄養状態を確認する予定です。

お問い合わせ

宮代町役場産業観光課農業振興担当

電話: 0480-34-1111(代表)内線262、263、266(2階14番窓口)

ファックス: 0480-34-1093

電話番号のかけ間違いにご注意ください!