江戸時代

- [初版公開日:]

- [更新日:]

- ID:1796

西光院と徳川家康

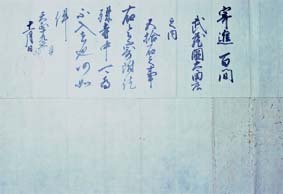

西光院は、当初法相宗の寺でしたが、その後、中興開山日雄により真言宗に改められ、末寺・門徒・塔中あわせて27か寺もある大寺院となりました。そして、戦国時代岩付太田氏や小田原北条氏に保護されていたのと同様、徳川氏からも寺領50石を寄進されました。西光院に伝わる朱印状は、天正19年(1591)家康が西光院に寺領50石を寄進したときのものです。末尾に「福徳」とある丸い朱印が押されています。このほか歴代将軍の朱印状11通、家康の画像、将軍家より拝領したと伝えられる葵紋入りの粟田焼の茶碗が残されています。なお、西光院には昭和27年の火災まで東照宮がありました。家康画像は東照宮の御神像であったのです。

粟田焼茶碗

徳川家康朱印状

百間陣屋と旗本服部氏

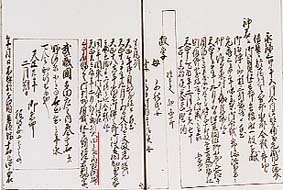

文禄元年(1592)、旗本服部与十郎政季は太田庄百間郷3,000石を徳川家康から与えられました。そして、百間西原地区に陣屋を造営したと推定されます。県道蓮田杉戸線から郷土資料館方向へ曲がる西原交差点付近が旗本服部氏の百間陣屋の跡と推定されています。数回に渡る発掘調査により16世紀第4四半期から17世紀第1四半期にかけての遺物が多数出土しています。底裏に「十」と朱書きされている志野皿や鏡、唐津碗などです。この他、掘立柱建物跡や堀、井戸、柵跡など多数の遺構も検出されています。

元和元年(1615)、服部政季は大阪夏の陣へ出兵中京都で亡くなりました。その子の権太夫政信は父の遺領を継ぎ百間郷の領主となりましたが、元和5年、従兄弟の岩槻藩主高力忠房が浜松に移封されると、政信も浜松付近の今切の関所番として遠江国敷智郡へ移封され、百間の地を離れました。

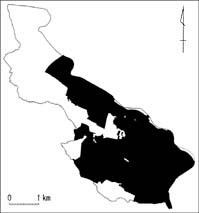

なお、旗本服部氏の支配した百間郷とは分村前の百間村に岩槻藩領以外の須賀村が含まれていたと推定されます。

掘立柱建物跡(県埋蔵文化財調査事業団提供)

堀跡(平成13年度2号堀)

平成14年度調査で出土した刀の縁

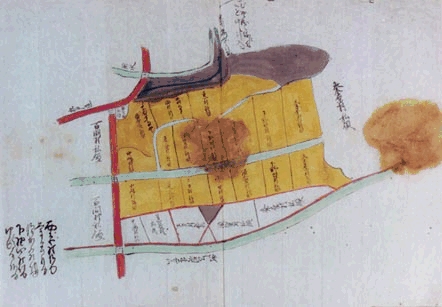

宮代町域における旗本服部氏の領地

「太田庄百間郷三千石の範囲

(須賀村の岩槻藩領を含む)」

堀から出土した鏡

堀から出土した志野皿。

底裏に「十」と朱書きで記載される。

諸家系譜(服部)服部政季

赤線部分に太田庄百間郷三千石とある。

諸家系譜(服部)服部政信

赤線部分に百間郷三千石とある

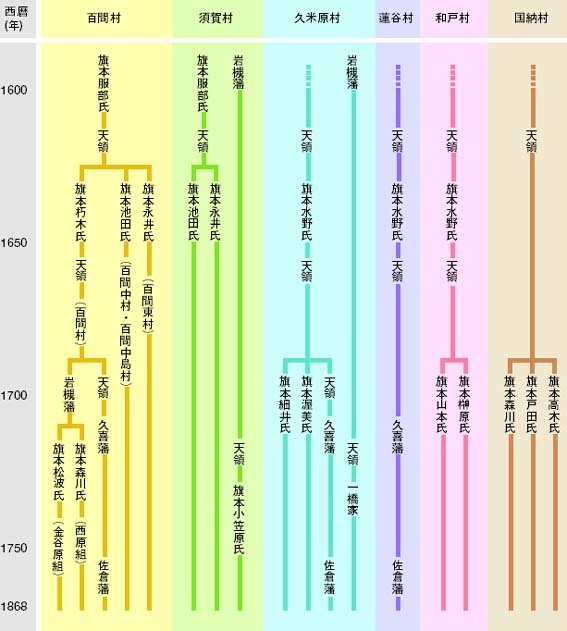

江戸時代の村と領主

宮代町域の領主変遷図

岩槻城三の丸御殿表門

久喜陣屋跡

旗本永井氏位牌

最後の佐倉藩主堀田正倫の墓

江戸時代のはじめ、百間村、須賀村、蓮谷村、久米原村、国納村、和戸村の6か村で、村高4,800石余りでした。元禄8年(1695)には百間村が百間村、百間中(西)村、百間中島村、百間東村の4村に分かれ、さらに百間村は事実上百間本村と百間西原組・百間金谷原組に分かれていました。これらの組は明治初年正式に分村しました。久米原村も江戸開府より事実上西粂原村と東粂原村に分かれていました。

なお、元和5年には百間村(百間村・百間東村・百間中村・百間中島村)と須賀村の一部で検地が行われています。西粂原村では寛永5年に、東粂原村と蓮谷村・和戸村は元禄3年に、百間村(百間3組)と国納村では元禄10年にそれぞれ検地が行われました。

村高は、笠原沼などの新田開発が盛んに行われた結果、幕末には5,300石余りに達しました。

元和5年須賀村検地帳

元禄10年百間村検地帳

元禄3年久米原村検地帳

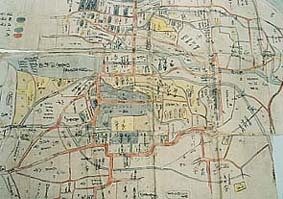

百間村絵図

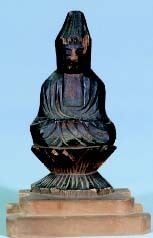

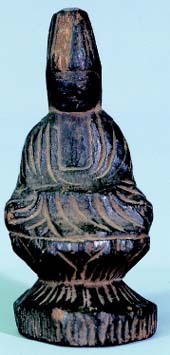

円空仏

円空仏(西方院所蔵)

円空仏(日下部氏所蔵)

円空仏(谷澤氏所蔵)

円空仏(鈴木氏所蔵)

円空仏(日下部氏所蔵)

円空仏(鈴木氏所蔵)

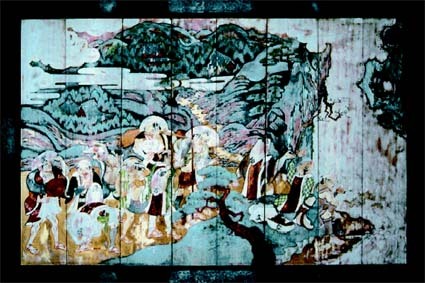

絵馬

笠原沼の新田開発

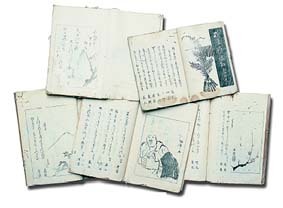

俳諧結社多少庵

多少庵が刊行した句集

多少庵三世 中野南枝句碑

お問い合わせ

宮代町役場教育推進課文化財保護担当(郷土資料館)

電話: 0480-34-8882

ファックス: 0480-32-5601

電話番号のかけ間違いにご注意ください!