「四季楽」市民参加で作った公衆トイレ

- [初版公開日:]

- [更新日:]

- ID:430

NPO団体による「四季楽」清掃の様子

宮代町では皆で使う公衆トイレだからこそ、多くの町民の参加で理想の公衆トイレを作ろう、という取り組みを平成6年に開始しました。ここではその取り組み、経緯について紹介します。

平成6年夏

発端

コミュニティセンター進修館前の広場にある簡易型トイレの破損、落書きが頻繁になる。

修理をしてもその翌日には壊されるということが繰り返され、進修館の事務室には広場でゲートボールをしているお年寄りや公園利用者から毎日のように、苦情が相次ぐ。

平成6年秋

そこで

もともと、工事現場用の仮設トイレを設置したものであり、頑丈なな建物を建設すべきではないか、という意見が生まれる。しかし、既製品の公園用トイレのカタログを見るが、高齢者から乳幼児までを想定した利用には一長一短であった。

また暗い、汚いというイメージを払拭するものでもなかった。宮代町のこの場所にあるトイレ、それにもっとも相応しい設計や機能を独自に考えて行くことにする。

平成6年11月

デザインの公募

いたずら、破損や落書きに悩まされない、皆と大事にしていこうという気になる公衆トイレ。そのためには、皆の意見を集め、皆で知恵を出し合い、作り上げていく必要がある。

「町民が望んでいる公衆トイレとはどういうものなのか」を調べあげ、それを基に公衆トイレの設計を行うことにした。利用する町民がどのようなトイレを望んでいるのか、行政の目線ではなく、実際に利用する町民の考えを聞くために、「メイドイン宮代 トイレ」として公衆トイレのデザインを募集。アドバイザーを日本工業大学 建築学科 伊藤庸一教授にお願いした。

- 応募総数224作品

平成6年12月~1月

意見交換会

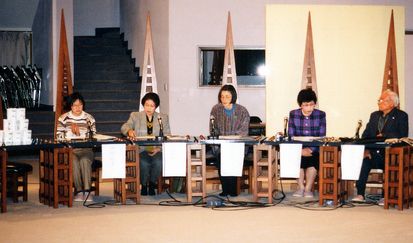

子育て中の女性など、さまざまな町民の皆さんと行政による意見交換の場を設定。高さや幅だけでなく、一般的な公衆トイレについて、どこが使い勝手が悪いかの意見を聞く。福祉団体の皆さんには実際に車椅子で進修館のトイレを使ってもらい、困難が生じるところを指摘してもらった。

行政、設計者、伊藤庸一教授が意見をうかがった。

- 高齢者団体と行政による意見交換の場を設定

- 福祉団体と行政による意見交換の場を設定

- 女性団体と行政による意見交換の場を設定

- 広場利用者にインタビュー

- リハビリ中の方々とトイレに関する意見意見交換会

- トイレ清掃者からトイレに関する意見交換会

平成7年1月

「みやしろトイレシンポジウム」開催

一ヶ月にわたる町民の皆さんとの意見交換会が終わり、「メイドイン宮代提言集~快適でステキな皆のトイレを作るために」という提言集がまとめられた。また町民から募集した「トイレデザイン」についても優秀賞が決定した。これらの報告会と、さらなる意見を求めて行ったシンポジウム。(約100人が参加)

- パネラーは日本工業大学 伊藤庸一教授、日本トイレ協会 山本耕平氏、榊原一雄、宮代町長

- 意見交換会で集約した意見を、それぞれの皆さんがパネラーとして報告

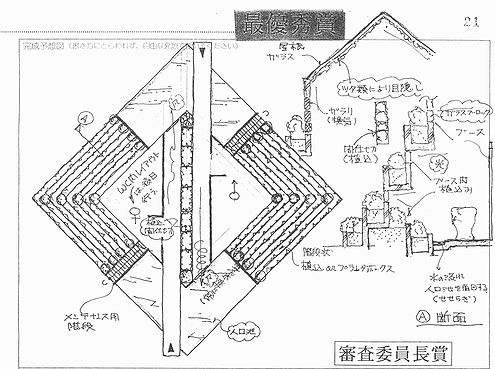

公衆トイレデザイン 最優秀賞を発表

最優秀賞のデザインを、意見交換会での皆さんの意見、シンポジウム会場での提言を集約して設計を進めることに決定。

平成7年3月

設計完了

平成7年10月

工事着工

平成7年10月

工事柵へのウオールペインティングを実施(50名が参加)

平成8年1月

トイレ個室の壁面の色彩について進修館利用者にアンケート調査を実施。

平成8年1月

トイレサインのデザインを公募

- 中間報告会(工事現場見学会)を実施

平成8年4月

トイレが完成

トイレの名前を募集

「コミュニティ広場に出来たトイレはメイドイン宮代。だけどまだ名前がありません。みんなから愛され、親しまれる名前をつけてください。

- 応募総数 234点

- 審査委員長 日本工業大学 伊藤庸一教授

- 審査員 コピーライター 小口宏 氏

「四季楽」に決定 一年中四季を楽しく感じられるトイレ

平成8年10月

評価

市民参加でトイレを作ったことが評価され「四季楽」が国際トイレシンポジウムで「全国グッドトイレ10」に選ばれる。このため、新聞、テレビでたびたび取り上げられ、全国から行政や市民団体の視察が相次ぐ。

平成8年12月

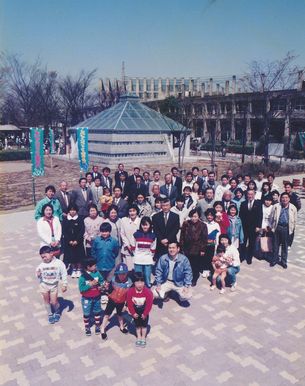

みんなが一斉に集う

トイレ内ギャラリーに展示するパネルペインティングを実施するとともに、「グットトイレ10」受賞報告会を開催。今までの関係者が一堂に会した。

この集合写真は「広報みやしろ」の表紙を飾った。

榊原町長 講演 抜粋 農林水産省農業振興研修 平成9年7月

たとえば「たかが公衆トイレ建設」に2年間の歳月をかけた。というのは宮代町の誇りです。いきなりトイレの話しで申し訳ありません。

実は今年の四月に「メイドイン宮代トイレ」として、町民参加により公衆トイレを建設したのですが、建物のデザインを公募して、身体障害者、高齢者、妊婦とともにトイレの使い勝手について議論し、その結果をもとに「トイレシンポジウム」を開催し、建設したものです。

意見を提言してくれたのは町長である私でも役人でもなくて、それは「町民の皆さん」であったのです。「シンポジウム」や意見提言を受けて建設し、事実今回建設したトイレのどこにも「役人の意思」というものは入っていません。サイン表示にまで徹頭徹尾、町民の皆さんに考えていただいたわけです。

結果、新聞、テレビ、建築専門誌で、この「宮代のトイレ」が好意的に扱われているという事実からもわたしたちの「まちづくりは間違っていなかった」という思いでいるわけです。

つまりパートナーシップとはこのようなものだと考えてます。「役人が市民の意思とは関係のない論理」で物事を進めていく時、市民には「不信感」しか残りません。「さあ作ってやったぞ」的な発想のどこにまちづくりの「主人公」であるべきはずの「市民」がいるというのでしょうか。

そういった場合まちづくりの主人公は「県や国の補助金システム」だったり、「役人の思い込み」だったりします。少なくとも人間の顔は見えてきません。

例えば、福祉や環境、子どもたちを取り巻く環境など「今日的」行政課題のほとんどは、こういうスタンスなしには成し遂げられません。「役場に言われたからゴミを分別する」のではありませんし、「役所でそう言われたから車椅子を押してあげた」とか言う人はいないはずです。

これらのことは「自らが自分の住む地域や町」とどう作り上げたいかという意思にかかわってくるのです。

「誰かに言われたから」という論理で物事をすすめるべきではないでしょう。特に、地方分権の受け皿としての市町村における市民自治について理解されている方には、私の言うことをわかっていただけると思いますが、まちづくりは「自分の利益を考えるのと同じように他人の利益や全体の福祉のことを考え」なければならないと思います。特に、環境や福祉などは「自分さえよければいい」というものではありません。いつしか自分に跳ねかえってくるものなのです。

町や他人に何かをしてもらおうということではなく、町のために少しだけ手間暇を出してくれる人が一人でも多くなれば、それだけよい町、よい地域になります。

今、宮代町ではこの行政と町民とのパートナーシップが良い形で築かれつつあります。

全文へ(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

宮代町役場企画財政課政策調整担当

電話: 0480-34-1111(代表)内線222(2階11番窓口)

ファックス: 0480-34-7820

電話番号のかけ間違いにご注意ください!