今年の米づくりを振り返って

- [初版公開日:]

- [更新日:]

- ID:12931

今年の米づくりを振り返って

稲作講座を開催しました

令和元年産の成果(今年の米づくりを振り返って)

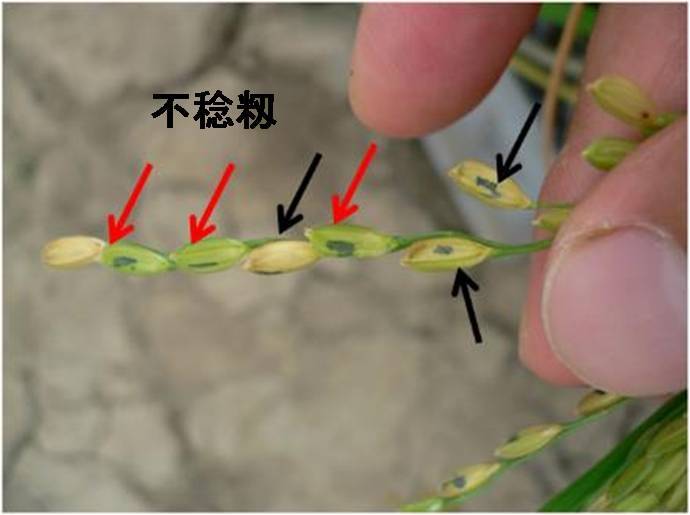

まず、田植え後の5月が高温傾向により稲の初期生育が旺盛となり過繁茂となったことで無駄な茎が多くなりました。また、7月下旬以降の出穂期から登熟期にかけて高温状態(1日の平均気温が27℃以上)が続いたため、稲の栄養状態が悪化して「でんぷん」の蓄積が十分ではなく、「白未熟粒」が発生してしまいました。さらに、稲の開花期の最高気温が35℃を超えた日が続いたため、不稔(ふねん)籾が多かったことが報告されました。加えて、長梅雨で十分な中干しができなかった上に、刈取時期に降雨が続いたため圃場が乾かず、コンバインによる刈取作業が遅れ、刈遅れや胴割れなどの玄米の品質低下に繋がる大きな原因となりました。

玄米の成分分析

受講者の皆さんが持ち寄ったお米のサンプルの成分分析(食味分析や整粒歩合等)結果を基に、美味しいお米の基準とされる要素(アミロース成分やたんぱく質含有量)について科学的な視点に立ったポイントを学ぶとともに、今年のお米の品質の特徴やその傾向について解説をしていただきました。また、近年の特に夏場(出穂時期から登熟期)の高温傾向の気象条件の下では、以前と比べて「コシヒカリ」が栽培しづらい環境になってきており、リスク分散の一つとして暑さに強い品種「彩のきずな」の導入などが紹介されました。

次年産の水稲栽培に向けて

講義の後半では、受講者の皆さんから提出された今年の米づくりを振り返った反省や課題等を基に、(1)稲わらの分解や雑草発生の抑制などに効果のある稲刈り後の早めの耕耘、(2)耕耘作業時には作土を深め(15cm以上を目標)にする、(3)ケイ酸資材の施用などのアドバイスがありました。また、これまでの講座を踏まえた、健康な苗づくりや適切な肥培管理と中干しの励行、適期の刈取作業の実施など、米づくりの基本を再確認しました。さらに、JA南彩営農支援課の小豆澤Tacからは、田んぼの土づくりに活用できるケイ酸資材や稲わらの腐熟促進に効果のある肥料の紹介がありました。

稲作講座を受講して

稲作講座を受講した方からは、「米づくりの条件・環境も毎年のように変わる。米づくりの基本は大切だ」「わかりやすい説明で非常に参考になりました。また来年も、頑張って米づくりに励みます」などの感想が寄せられました。

次年産の稲作講座は、来春開講の予定です。

お問い合わせ

宮代町役場産業観光課農業振興担当

電話: 0480-34-1111(代表)内線262、263、266(2階14番窓口)

ファックス: 0480-34-1093

電話番号のかけ間違いにご注意ください!