まちづくり基本条例 策定の経緯

- [公開日:]

- [更新日:]

- ID:2279

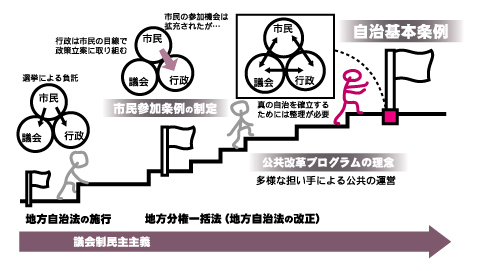

わたしたちの町を良くしていくためには、立場や活動の領域は違っても、市民、議会、行政という自治を構成する3者それぞれが役割を果たしていくことが必要です。しかし、一方では自治を推進するための取り組みの中で、「市民」、「議会」、「行政」の関係や役割分担という視点で自治のあり方を根本的に整理する作業がなされなかったために、相互の関係をめぐって百花繚乱な見解、主張が存在していることも事実です。

こうした意味で、市民、議会、行政が立場の違いを乗り越えて、協働して「自らにより治めるためのルールを確立する」ことは、宮代町の自治力を一歩前に押し進め、今後、真に自立した地方政府としてまちづくりを行っていくために必要な取り組みであると考え、宮代町では「(仮称)自治基本条例」の策定に向けて「市民」「議会」「行政」それぞれ、により作業を開始しました。

地方分権で何が変わるの?

市町村は、これまでの横並び行政をやめて、自らの責任と判断で地域のニーズにあったまちづくりを行えるようになりました。

まちの進むべき方向を決めるのは国でも県でもなく、この町に住む私達自身です。しかし、まちづくりを行うためのルールがまだ整っていません。

まちづくりって誰がするの?

選挙で選ばれた町長が、与えられた権限に基づく行政運営を行っています。同じく、選挙で選ばれた議員で構成される町議会が、条例の制定や予算の議決などの意思決定権のほか、監査や調査などの行政運営をチェックする機能を担っています。

そしてもう一つ、自治会や市民グループなどが、防災や福祉、環境など、目的に応じて行っている地域づくりや公共的活動もまちづくりといえます。

まちづくりのルールを整理しよう~それが自治基本条例

市民参加など限られた領域では、ルールが既に定まっているものもあります。また、公共改革プログラムは、まちづくりの目標でもあります。

自治基本条例とは、これらの決まりごとを整理して、市民や議会、行政がそれぞれの立場でまちづくりのために何ができるのか、何をしなければならないのかをまとめようとするものです。

策定までの流れ

1.地方自治基礎講座の開催

平成18年10月

多くの市民の皆さんに自治(基本条例)に対して関心を持っていただくことを目的に、全4回の講座を開催しました。また、これとあわせて「自治基本条例を考える市民会議」の委員公募を行いました。

2.3チームが共通課題を検討

平成18年11月~平成19年3月

「自治基本条例を考える市民会議」「町議会議員プロジェクトチーム」「町職員プロジェクトチーム」が発足しました。

自治基本条例を考える市民会議

町議会議員プロジェクトチーム

町職員プロジェクトチーム

自治基本条例中間フォーラムの開催

3月25日(日)進修館小ホール

- 公開の場で3チームそれぞれの検討結果の見解の共通点、相違点を明らかにし、それに対して市民に意見をいただくことを目的にフォーラムを開催しました。

- 共通のひな型に基づいて、4つの共通課題の検討結果の中から各チームが特に強調したい内容を抽出して発表しました。

3.3者合同会議による報告書

平成19年4月~7月

- 3チームの代表者(各3名)による合同会議を設置し、それぞれの検討結果やそれに対する市民等の意見をもとに(検討結果のすり合わせ等を行いながら)、条例に関する報告書を作成し、町長に提出します。

- 報告書の作成にあたっては、その内容(案)を市民に発表し意見を募るためのフォーラムを開催します。

4.行政が条例案を作成

平成19年8月-10月

- 3者合同会議の報告書をもとに行政が条文化を行い条例案を作成します。

- パブリックコメント、フォーラムによる市民意見の募集(反映)を経て最終的な条例案を作成します。

5.条例案の議会審議

平成19年12月

平成19年12月町議会において議決されました。

※条例の施行は、平成20年4月

お問い合わせ

宮代町役場企画財政課政策調整担当

電話: 0480-34-1111(代表)内線222(2階11番窓口)

ファックス: 0480-34-7820

電話番号のかけ間違いにご注意ください!